Österreichs Jahrhundert der Quantenforschung

Von Alois Pumhösel

Ein Blick in einen Quantencomputer.

Foto: Universität Innsbruck, C. Lackner

Gemessen an seiner Größe hat das Land im Herzen Europas einen überproportionalen Beitrag zur Entwicklung der Quantenwissenschaft geleistet. Auch eine erstaunliche Anzahl von Nobelpreisträgern auf diesem Gebiet stammt aus Österreich.

Auf dem Friedhof des kleinen Dorfes Alpbach tief in den Tiroler Bergen befindet sich ein seltsames Grab. Das Kreuz darauf trägt eine Plakette, auf der eine mathematische Formel in goldenen Buchstaben abgebildet ist. Sie stammt von dem Wissenschaftler, der hier 1961 begraben wurde: Erwin Schrödinger. Die Inschrift zeigt seine wichtigste Leistung: eine Gleichung, die die Wellennatur von Elektronen beschreibt. Sie ist eine wesentliche Grundlage der modernen Quantenmechanik und die Basis für das Verständnis von Phänomenen wie der Überlagerung von Zuständen oder der Teilchenverschränkung.

Das Grab von Erwin Schrödinger in Alpbach, Tirol.

Foto: Wikimedia Commons, Karl Gruber, MikeRun

Lizenziert unter der Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Lizenz.

Schrödinger stellte seine wichtigste Gleichung im Jahr 1926 in Zürich auf. Er war dort auf den Lehrstuhl für Theoretische Physik berufen worden, den Albert Einstein bereits einige Jahre zuvor innehatte. Einstein verwendete die Schwerkraft und das Raum-Zeit-Kontinuum, um die großen Strukturen im Universum zu erklären. Als seine Theorien auf die Mikrostrukturen der Materie angewandt wurden, ergaben sich Widersprüche, die neue Theorien erforderten - eine davon lieferte Schrödinger mit seiner Gleichung. Sie machte ihn nicht nur zum Mitbegründer einer neuen physikalischen Weltsicht, die Teilchen als Wellen betrachten konnte, sondern setzte auch sein Heimatland Österreich unwiderruflich auf die Landkarte der Quantenwissenschaft - auch wenn die Forschung in diesem Land erst Jahrzehnte später systematischer darauf aufbauen sollte.

Heute gibt es in Österreich ein vielfältiges Forschungsökosystem aus universitären und außeruniversitären Einrichtungen, die auf diesem Gebiet arbeiten. Besondere Stärken liegen in der Quantenoptik, in der Erforschung der Grundlagen von Raum, Zeit und Gravitation oder in den theoretischen Grundlagen von Quantencomputern. Von Schrödinger, der 1933 den Nobelpreis für Physik erhielt, bis zu Ferenc Krausz, dem Preisträger des Jahres 2023, gibt es insgesamt fünf Nobelpreisträger österreichischer Herkunft, die den Quantenwissenschaften zuzurechnen sind. Im Laufe eines Jahrhunderts hat dieses relativ kleine Land bedeutende Beiträge geleistet und ein außergewöhnliches wissenschaftliches Erbe im Bereich der physikalischen Grundlagenforschung aufgebaut. Von diesem Erbe profitieren heute auch zahlreiche Start-ups und universitäre Ausgründungen.

Radioaktivität und kosmische Strahlung

Schon vor Schrödingers Durchbruch war Österreich in der modernen Physik kein Unbekannter. Die in Wien geborene Lise Meitner forschte zusammen mit Otto Hahn in Berlin an radioaktiven Isotopen, was später zur Entdeckung der Kernspaltung führen sollte. Das Institut für Radiumforschung an der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften wurde bereits 1910 in Wien gegründet, als die Habsburgermonarchie noch an der Macht war. Dank der innovativen experimentellen Forschung und des vor Ort gelagerten und aus Böhmen gelieferten Radiums wurde es zum Zentrum einer internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft. Auch Victor Franz Hess war hier aktiv und führte ab 1910 Experimente mit hochfliegenden Ballons durch. Er wollte elektrische Phänomene in der Atmosphäre untersuchen, entdeckte aber stattdessen den hochenergetischen Strom von Teilchen, der heute als kosmische Strahlung bekannt ist. Später, in den 1930er Jahren, sollte Hess die Forschung über radioaktive Strahlung in Innsbruck prägen.

In den 1920er Jahren wurden die Grundlagen der Quantenmechanik in bemerkenswert schnellem Tempo geschaffen. Neben Schrödinger leisteten auch Werner Heisenberg, Paul Dirac und andere Mathematiker und Physiker entscheidende Beiträge. Einer von ihnen war der in Wien geborene Wolfgang Pauli. Im Jahr 1925, als er gerade 25 Jahre alt war, formulierte er sein Ausschlussprinzip, ein Gesetz, das die Gleichungen von Schrödinger ergänzte und einen großen Einfluss auf die Quantenmechanik haben sollte. Er erkannte, dass die Elektronen in einem Atom nicht in allen vier ihrer quantentheoretischen Zustandsvariablen - den so genannten Quantenzahlen - gleich sein können. In seiner späteren Entwicklung und Verallgemeinerung hat dieses Pauli-Prinzip unser grundlegendes Verständnis der Struktur der Materie bis zum heutigen Tag geprägt.

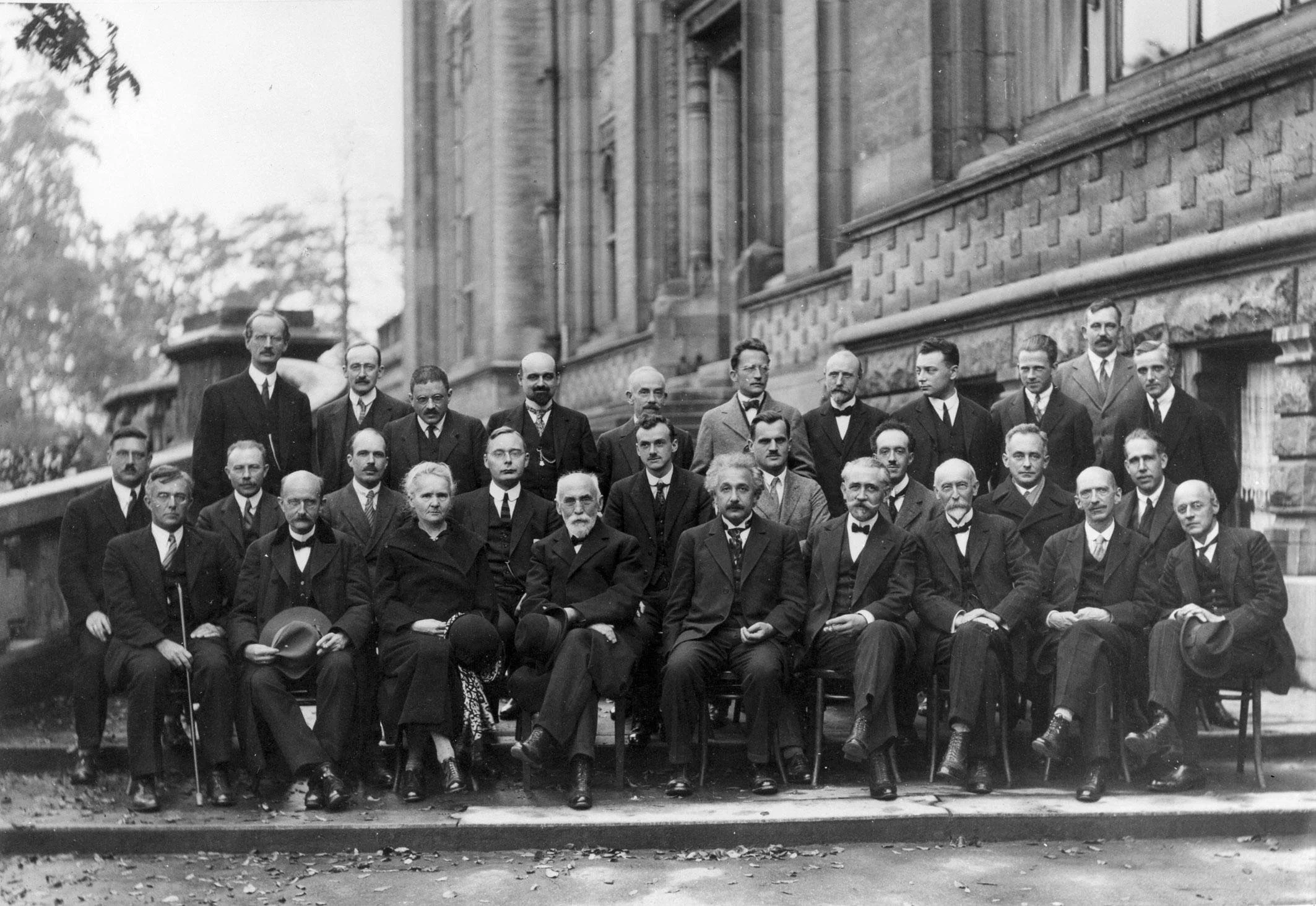

Neunundzwanzig führende Persönlichkeiten der Physik und Chemie trafen sich zur fünften Solvay-Konferenzvom 24. bis 29. Oktober 1927. Das Thema lautete "Elektronen und Photonen" und die bedeutendsten Physiker der Welt trafen sich, um die neu formulierte Quantentheorie zu diskutieren. Unter ihnen Albert Einstein, Niels Bohr, Marie Curie, Werner Heisenberg, Max Born, Max Planck, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli und andere.

Foto: Benjamin Couprie, Institut International de Physique de Solvay/ Public Domain

Im Schatten des Nationalsozialismus

Die Machtergreifung der Nazis unterbrach die florierende Quantenphysikforschung in Österreich und vielen anderen Teilen Europas. Es folgte eine beispiellose Gehirnwäsche, vor allem in die USA. Schrödinger war Ende der 1930er Jahre noch Dozent an der Universität Graz in Österreich. Nach dem "Anschluss", der Eingliederung Österreichs in das nationalsozialistische Deutsche Reich, im Jahr 1938 und seiner anschließenden Entlassung ging er nach einer Zwischenstation an der Universität Gent in Belgien nach Irland, wo er Leiter des Instituts für Theoretische Physik am neu gegründeten Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) wurde. Pauli, der jüdische Vorfahren hatte, nahm 1940 eine Stelle an der Princeton University an, wo Albert Einstein zur gleichen Zeit arbeitete. Er erhielt 1945 den Nobelpreis für Physik und kehrte im folgenden Jahr an seine frühere Wirkungsstätte an der ETH Zürich zurück.

Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden Tausende von Minderjährigen aus jüdischen Familien durch die Kindertransporte gerettet, ein Programm, das Kinder aus von den Nazis bedrohten Ländern evakuierte. Eines dieser Kinder war Walter Kohn aus Wien. Er sollte auch auf dem Gebiet der Quantenwissenschaft bedeutende Durchbrüche erzielen. Er war verantwortlich für die so genannte Dichtefunktionaltheorie, die die Materialwissenschaft revolutionieren sollte, indem sie neue Möglichkeiten der Simulation eröffnete. Bei seinen Forschungen in den 1960er Jahren erkannte Kohn, dass der quantenmechanische Grundzustand eines Moleküls oder Festkörpers eindeutig durch seine Elektronendichte bestimmt werden kann. Daraus ließen sich viele andere Eigenschaften ableiten und die Wechselwirkungen zwischen den Elektronen bestimmen. Diese Leistung, für die Kohn 1998 mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt wurde, ermöglichte Analysen, die mit der Schrödinger-Gleichung nicht möglich waren. Kohn arbeitete im Laufe seiner langen Karriere an mehreren US-Universitäten, blieb aber auch durch zahlreiche Besuche mit seiner alten Heimatstadt Wien verbunden.

Helmut Rauch im Jahr 2013

Foto: Tamas Thaler

Die 1960er Jahre brachten auch in der österreichischen Quantenforschung neuen Schwung. Der Wiederaufbau des Landes war in vollem Gange und der Staat investierte zunehmend in die Wissenschaften. Ganz im Sinne des Zeitgeistes war die Kernphysik ein besonderer Schwerpunkt. Das Programm Atoms for Peace der USA trug auch zum Ausbau der zivilen Kernforschung in Österreich bei. Bereits 1958 war in Wien das Atominstitut gegründet worden, das später Teil der Technischen Universität Wien wurde. Ab den 1970er Jahren war Helmut Rauch dort Professor für Experimentelle Kernphysik - ein Wissenschaftler, der die Quantenwissenschaft in Österreich über Jahrzehnte prägen sollte: als Forscher, Institutsleiter und in Form von wissenschaftspolitischem Engagement, zum Beispiel als Präsident des Wissenschaftsfonds FWF.

Manipulation von Materiewellen

In seiner Anfangszeit am Atominstitut entwickelte Rauch die Neutroneninterferometrie, die eine präzisere Erforschung von Quantenphänomenen ermöglichte und die Grundlage für eine Vielzahl von Experimenten und Anwendungen bildete. Mit Hilfe eines Siliziumkristalls gelang es Rauch und seinen Kollegen zum ersten Mal, Materiewellen über eine große Entfernung aufzuspalten, zu manipulieren und zu rekombinieren. Damit war der experimentelle Beweis erbracht, dass sich - wie von der Quantenmechanik vorhergesagt - auch Teilchen mit Masse wie Wellen verhalten können. Rauch wurde der Nobelpreis verweigert. In Wien begründete er jedoch mit seiner Quantenoptik, die mit Materiewellen arbeitet, eine eigene Forschungstradition. Sie sollte in den folgenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle für den Erfolg der österreichischen Quantenphysik spielen.

Bereits 1971 promovierte unter Rauch ein Wissenschaftler, der Österreichs Aufstieg zur "Quantennation" wie kein anderer symbolisieren sollte: Anton Zeilinger. Während er noch mit Rauch an den Grundlagen der Neutroneninterferometrie arbeitete, interessierte sich Zeilinger auch für ein spezielles Quantenphänomen - die Verschränkung, bei der Teilchen dank ihrer besonderen Verbindungen immer das gleiche (oder, je nach Art der Verschränkung, komplementäre) Messergebnis zeigen. Albert Einstein, der das Thema 1935 in einer Veröffentlichung behandelte, konnte nicht glauben, dass diese "spukhafte Fernwirkung" ohne verborgene Variablen funktionieren könnte. Zeilinger baute auf ersten theoretischen und experimentellen Beweisen ab den 1960er Jahren auf und schlug 1989 zusammen mit Kollegen ein besonders effizientes Experiment vor: Messungen an drei verschränkten Teilchen sollten den Ausschluss verborgener Variablen endgültig bestätigen. Zehn Jahre später wurde dieses sogenannte GHZ-Experiment realisiert.

In diesen zehn Jahren entwickelten die Forscher die notwendigen Technologien, wie etwa eine neuartige Quelle für verschränkte Lichtteilchen. Es stellte sich heraus, dass Instrumente dieser Art auch für andere Forschungsansätze verwendet werden konnten. Sie ermöglichten Zeilingers inzwischen berühmte Arbeit zur Teleportation, bei der Quantenzustände durch Teilchenverschränkung von einem Ort zum anderen übertragen werden konnten. Im Laufe der Jahre wurden die beteiligten Technologien immer ausgefeilter und die Übertragungsdistanzen größer. Zur gleichen Zeit begannen Experimente zur Quantenkryptographie, die auf der Quantenteleportation basieren. Das erste Bild, das absolut sicher verschlüsselt übertragen wurde, zeigte Österreichs berühmtesten archäologischen Fund: die 30.000 Jahre alte Figur der Venus von Willendorf. Heute wird ein Satellitennetzwerk für die globale quantenverschlüsselte Kommunikation aufgebaut. Für seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der Quantenkommunikation wurde Zeilinger 2022 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

Eine neue Art von Quantencomputer

Ein Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte der österreichischen Quantenforschung war rückblickend die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck in den 1990er Jahren - nicht weit von Schrödingers letzter Ruhestätte in Alpbach entfernt. Nicht nur Zeilinger erforschte dort als Professor für Experimentalphysik die GHZ-Technologien. Auch der Tiroler Peter Zoller, der in den USA an einer Theorie über so genannte Ionenfallen gearbeitet hatte, kehrte 1994 in sein Heimatland zurück. Zoller zeigte, wie Ionen, die in elektrischen Feldern gehalten und mit Lasern manipuliert werden, ein Schlüsselelement für Quantencomputer werden könnten. Eine der ersten experimentellen Realisierungen gelang dann dem Experimentalphysiker Rainer Blatt in Innsbruck. Ein weiterer Durchbruch folgte im Jahr 2004, als die Quanteninformation eines Atoms dank dieser Entwicklung völlig kontrolliert auf ein anderes Atom übertragen werden konnte. Heute arbeitet Blatt mit experimentellen Quantencomputern, die Dutzende von Quantenbits auf der Basis von Ionenfallen verwenden. Ionenfallen sind zu einer der wichtigsten Realisierungsvarianten von Quantencomputern geworden und haben sich in Innsbruck zu einem Forschungsschwerpunkt mit weltweiter Ausstrahlung entwickelt.

Während die Forschung in Innsbruck die Grundlagen für Quantencomputer legte, lag der Schwerpunkt in Wien unter anderem auf der Quantenoptik. Im Jahr 2001 war das Team um den ungarisch-österreichischen Physiker Ferenc Krausz an der Technischen Universität Wien damit beschäftigt, Neongas mit Laserpulsen zu beschießen. Die Elektronen in den Gasatomen sollten kurzzeitig aus der Bahn geworfen werden, was zur Erzeugung von hochenergetischen Lichtquanten führte. Diese sind von extrem kurzer Dauer - im Bereich von Attosekunden, d.h. einem Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Krausz und seinen Kollegen ist es gelungen, diese Atto-Lichtblitze zum ersten Mal experimentell nachzuweisen. Dieser Durchbruch, für den Krausz 2023 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, eröffnete eine neue Sicht auf die Welt im Quantenmaßstab und ermöglichte physikalische Messungen auf einer unergründlich hochauflösenden Zeitskala.

Die Erfolge der österreichischen Quantenforscher ab den 1990er Jahren brachten auch Bewegung in die Forschungsstrukturen des Landes. Neue Arbeitsgruppen und Institute wurden gegründet oder erweitert. Ein Meilenstein war die Gründung des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck und Wien, das einen gemeinsamen Rahmen für die erfolgreiche Forschung an beiden Standorten schaffen sollte. Zoller und Zeilinger, die beiden Pioniere des Instituts, leiten hier auch 20 Jahre später noch ihre Forschungsgruppen, Seite an Seite mit hervorragenden Physikern einer neuen Generation.

Moderne Forschungsstruktur

Österreich ist heute ein Land mit einer erstaunlich hohen Dichte an Quantenwissenschaftlern aus der ganzen Welt. Derzeit arbeiten rund 70 einschlägige Forschungsgruppen an der Universität Innsbruck, der TU Wien, der Universität Wien, der Johannes Kepler Universität Linz, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Im Jahr 2023 wurde ihnen mit dem Exzellenzcluster Quantum Science Austria (quantA) eine neue Plattform geboten. Der Cluster, der vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) und den beteiligten Institutionen unterstützt wird, ermöglicht groß angelegte Forschungsprojekte über disziplinäre und institutionelle Grenzen hinweg. Ziel ist es, nationale Stärken wie die Grundlagenforschung mit Ionenfallen, ultrakalten Quantengasen oder verschränkten Lichtteilchen zu vertiefen, neue Felder für die Zukunft zu erschließen und das Verständnis grundlegender Fragen zu Raum, Zeit und Gravitation zu erweitern.

Alpbach, das Schrödingers letzte Ruhestätte werden sollte, hat sich trotz seiner versteckten Lage in den Bergen zu einem Ort des internationalen Austauschs entwickelt. Jedes Jahr bringt das Europäische Forum Alpbach führende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um Ideen mit einem jungen Publikum auszutauschen. Dies ist ganz im Sinne der Quantenwissenschaften, wo neue Ideen, unerwartete Verbindungen und - wie sich herausstellt - lokale Traditionen das Geheimnis des Erfolgs sein können.

Pionier der Quantenmechanik

Erwin Schrödingers Schrödinger-Gleichung schuf eine mathematische Grundlage, auf der Physik und Chemie noch heute aufbauen.

Ist die Katze lebendig, ist sie tot oder ist sie auf seltsame Weise beides? Erwin Schrödinger ist der breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht als Begründer der Quantenmechanik bekannt, sondern eher als Urheber des Begriffs "Schrödingers Katze". Dabei handelt es sich um ein Gedankenexperiment, bei dem das Leben und der Tod einer in einer Kiste eingesperrten Katze von einem quantenmechanischen Prozess abhängt. Der Physiker wollte damit die Paradoxien aufzeigen, die durch den Zusammenprall von Quantenwissenschaft und klassischer Physik entstehen. Schrödinger, der 1887 in Wien geboren wurde, lieferte mit der nach ihm benannten Gleichung eine mathematische Grundlage für viele Phänomene in der Quantenwelt.

Porträt von Erwin Schrödinger im Jahr 1933

Foto: Nobel Foundation/ Public Domain

Den Weg zu diesem Durchbruch ebneten ihm sein Studium an der Universität Wien und Forschungsstellen an den Universitäten in Jena, Stuttgart, Breslau und Zürich. Schrödinger war jedoch unzufrieden damit, wie seine Gleichung später in die bis heute vorherrschende Systematisierung der Quantenforschung, die sogenannte Kopenhagener Deutung, integriert wurde. Die Tatsache, dass seine Wellenfunktion eine Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben sollte, widersprach seinem Verständnis von Physik - das Bild der Katze im Kasten zeugt davon.

Der Aufstieg der Nationalsozialisten hatte schwerwiegende Folgen für Schrödingers Forschungskarriere. Im Jahr 1933, dem Jahr, in dem er den Nobelpreis für Physik erhielt, verließ er die Universität Berlin, an der er seit 1927 gearbeitet hatte. Zurück in Österreich verlor er nach dem Anschluss auch seine Arbeit. Er fand eine neue Heimat in Dublin und erwarb 1948 zusätzlich zu seiner österreichischen Staatsbürgerschaft auch die irische. Erst 1956 kehrte er an die Universität Wien zurück, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1961 Professor für Theoretische Physik war. Er wurde in dem Bergdorf Alpbach begraben, das er seit seiner Kindheit kannte und das er im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach immer wieder besuchte. Für Österreich wurde Erwin Schrödinger zu einem Symbol für wissenschaftliche Exzellenz und die Effizienz der Spitzenforschung des Landes.

Das Wunderkind der Teilchenphysik

Wolfgang Pauli entdeckte wesentliche Prinzipien über die Struktur der Materie

Wolfgang Pauli machte schon in jungen Jahren durch seine brillanten Leistungen auf sich aufmerksam. Der 1900 in Wien geborene Sohn eines Journalisten und einer Ärztin studierte bereits auf dem Gymnasium höhere Mathematik und die damals neue Relativitätstheorie von Albert Einstein. Seinen Doktortitel in Physik erwarb er im Alter von nur 21 Jahren - obwohl er Quellen zufolge das Nachtleben liebte und oft zu spät zu den 11-Uhr-Vorlesungen kam. Sein Artikel über die Relativitätstheorie in der Encyclopedia of Mathematical Sciences, den er im Alter von 20 Jahren verfasste, verblüffte selbst etablierte Kollegen mit seiner Kenntnis der Literatur und seinen analytischen Fähigkeiten.

Wolfgang Pauli, um 1945

Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Schon in seiner frühen Karriere war er mit großen Namen verbunden: Er studierte bei Werner Heisenberg, arbeitete mit Max Born in Göttingen und Niels Bohr in Kopenhagen, bevor er eine Professur in Hamburg antrat. Pauli galt als Perfektionist, aber auch als scharfer und pointierter Kritiker. Gleichzeitig war er selbstironisch gegenüber seiner eigenen Ungeschicklichkeit. Der "Pauli-Effekt", auf den er selbst oft verwies, schien Experimente und Laborgeräte zum Scheitern zu bringen.

Seine großen Errungenschaften auf dem Gebiet der Quantenmechanik, insbesondere sein Pauli-Ausschlussprinzip, das große theoretische Probleme in der Struktur der Atome löste und ihm später den Nobelpreis für Physik einbrachte, fielen in seine Jahre in Hamburg. Im Jahr 1928 wurde er an die ETH Zürich berufen. Dort lieferte er mit seinen Pauli-Ausschlussmatrizen nicht nur eine mathematische Erklärung für das Phänomen des Elektronenspins, sondern sagte in theoretischen Arbeiten auch die Existenz von Neutronen voraus. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung ging er 1940 in die USA und forschte in Princeton, kehrte aber 1946 an die ETH Zürich zurück, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1958 arbeitete.

Ein neuer Überblick über den Mikrokosmos

Walter Kohn gelang es, komplexe quantenmechanische Berechnungen entscheidend zu vereinfachen

Drei Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gelang es Walter Kohn gerade noch, Wien zu verlassen - mit dem letzten der Kindertransporte, die jüdische Kinder in Sicherheit brachten. Der florierende Postkartenverlag seines Vaters wurde "arisiert". Seine Eltern und die meisten seiner Verwandten wurden von den Nazis ermordet. Walter Kohn, geboren 1923, kam zunächst nach England, wo er als "feindlicher Ausländer" interniert und später nach Kanada gebracht wurde. Nach seiner Entlassung im Jahr 1942 studierte er in Toronto Mathematik und Physik, verbrachte aber auch ein Jahr in der kanadischen Armee.

Walter Kohn bei der 62. Lindauer Nobelpreisträgertagung am 3. Juli 2012

Foto: (Wikipedia/Autor Markus Pössel (Nutzername: Mapos)/ (CC BY-SA 3.0)

Ein Stipendium führte Kohn an die Harvard University, wo er 1948 seinen Doktortitel erhielt. Weitere Stationen seiner Karriere waren das Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh, Pennsylvania, und die University of California, wo er 1979 Gründungsdirektor des Instituts für Theoretische Physik in Santa Barbara wurde. Schon früh konzentrierte sich Kohn auf die Verbesserung der Fähigkeit, komplexe quantenmechanische Systeme zu berechnen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten gehören zu den meistzitierten überhaupt und hatten enorme Konsequenzen für die Chemie, die Materialwissenschaft und viele andere Disziplinen. Wo immer das Verhalten komplexer Moleküle berechnet oder simuliert wird, werden Kohns Erkenntnisse auf die eine oder andere Weise genutzt.

Kohn ging 1991 in den Ruhestand und wurde 1998 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Er hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu Österreich: Er hatte gute Erinnerungen an die kosmopolitische Stadt Wien seiner Kindheit. Diese Kindheit fand jedoch ein jähes Ende. In seinen späteren Jahren erhielt er auch in Österreich viele Ehrungen - vom Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst bis zur Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Wien. Angesichts des Schicksals seiner Familie weigerte sich Kohn, der seit 1957 die US-Staatsbürgerschaft besaß, jedoch auch, als "österreichischer Nobelpreisträger" bezeichnet zu werden. Er starb 2016 in Santa Barbara, seiner neuen Heimat in den USA.

Pionier der Quantenkommunikation

Anton Zeilingers Experimente zur Teleportation und Kryptographie gaben der Quantenforschung eine angewandte Perspektive

"Wenn Sie an etwas arbeiten, das Sie spannend finden, dann tun Sie es und achten Sie nicht darauf, was andere sagen", sagte Anton Zeilinger einmal. Er selbst hat sich auch an diesen Grundsatz gehalten. Zeilinger, 1945 in Oberösterreich geboren, studierte Physik und Mathematik an der Universität Wien. In Interviews hebt er immer wieder seinen Doktorvater Helmut Rauch hervor, der ein Klima der Freiheit schuf und ihm erlaubte, seine eigenen Interessen ohne Rücksicht auf den unmittelbaren Nutzen zu verfolgen.

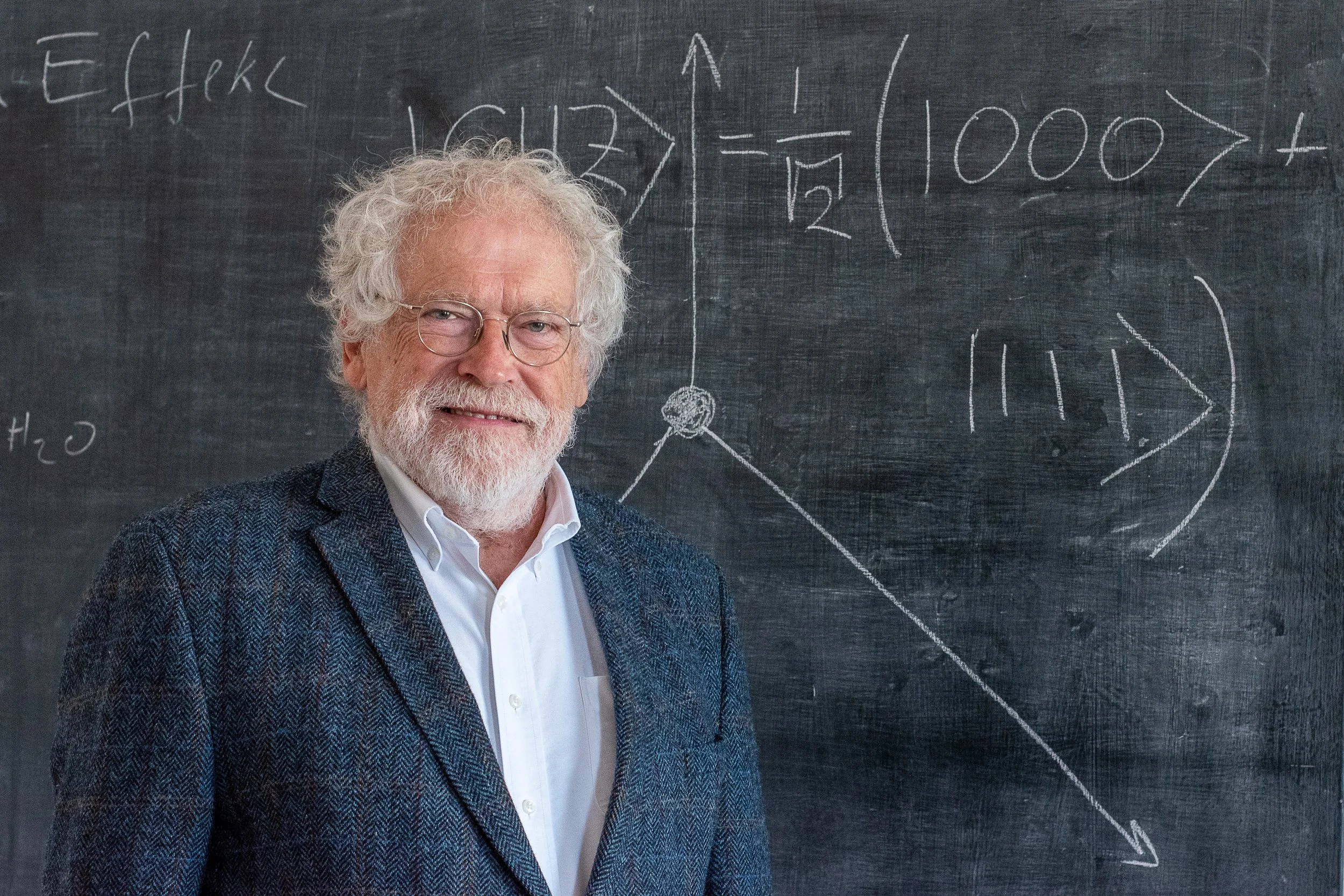

Anton Zeilinger

Foto: Jacqueline Godany

In den 1970er Jahren blieb Zeilinger nicht nur Rauchs Assistent. Ausgestattet mit einem Fulbright-Stipendium ging er 1977 an das Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er mit dem späteren Nobelpreisträger Clifford G. Shull zusammenarbeitete. In den 1980er Jahren kehrte er immer wieder ans MIT zurück, wo er auch zwei Jahre lang als außerordentlicher Professor für Physik tätig war. Während dieser Aufenthalte lernte er Daniel Greenberger und Michael Horne kennen, mit denen er später das bahnbrechende GHZ-Experiment realisierte. Im Jahr 1990 wurde er zum Professor an der Universität Innsbruck ernannt. Dort arbeitete er an dem GHZ-Experiment und führte die ersten Experimente zur Quantenteleportation durch.

Im Jahr 1999 wechselte er an die Universität Wien und wurde 2004 Gründungsdirektor des Wiener Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Dort forschte er weiter an den technologischen Grundlagen der Quantenkryptographie. Im Jahr 2017 präsentierte er schließlich den ersten quantenverschlüsselten Videoanruf über Satellit. Von 2013 bis 2022 spielte er in seiner Rolle als Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der österreichischen Forschungspolitik.

Eine von Zeilingers großen Leistungen ist es, der Quantenwissenschaft eine Perspektive der praktischen Anwendung gegeben zu haben, was auch bei der Verleihung des Nobelpreises für Physik im Jahr 2022 betont wurde. Er wurde zu einem der bekanntesten Physiker der Welt und sah seinen Erfolg und den Fortschritt der österreichischen Quantenforschung in einer Tradition verwurzelt, deren Ursprünge er auf die Philosophie der Wiener Schule im frühen 20. Jahrhundert zurückführte. Jahrhunderts zurückführt. "Es gibt diese Offenheit für grundlegende Fragen, die einzigartig in Wien ist", betonte er in diesem Zusammenhang.

Ein Maß für die Zeit in der Quantenwelt

Ferenc Krausz' Attosekundentechnik ermöglicht einen neuen Blick ins Innere der Atome

Ferenc Krausz

Foto: Wikimedia, Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Benutzer: Thorsten Naeser.

Creative Commons 2.0

Die Naturgesetze enden nicht an nationalen Grenzen, und auch die Erforschung dieser Gesetze sollte nicht dort enden: Ferenc Krausz betonte in einem Interview anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Physik 2023 die Bedeutung der grenzüberschreitenden Forschung: "Es geht nicht nur darum, neues Wissen zu schaffen, sondern auch darum, Menschen zu verbinden und fremde Kulturen kennen zu lernen. Auf ihre Weise trägt die Wissenschaft sehr viel zu einer friedlichen Welt bei." Krausz, der 1962 in Mór in Ungarn geboren wurde, das damals ein Ostblockland hinter dem Eisernen Vorhang war, studierte technische Physik und Elektrotechnik in Budapest, bevor er 1988 an die Technische Universität Wien kam. In seiner Dissertation, die er 1991 abschloss, befasste er sich bereits mit dem Themenbereich, der ihm schließlich 2023 den Nobelpreis für Physik einbringen sollte - Ultrakurzpulslaser.

Auch dank der Förderinfrastruktur im Bereich der Grundlagenforschung konnte Krausz dann seine Forschungsanstrengungen in Österreich massiv ausbauen. 1997 hatten er und sein Team bereits Laserpulse im niedrigen Femtosekundenbereich erreicht. Im Jahr 2001 gelang ihnen der Durchbruch in die Attosekundenwelt, die Messungen mit unglaublich hoher Auflösung ermöglicht. Zum Vergleich: In einer Attosekunde legt das Licht nur etwa ein Millionstel eines Millimeters zurück.

Im Jahr 2003 zog Krausz, der die ungarische und österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, nach Deutschland. Am Max-Planck-Institut in Garching und einer Reihe anderer Institute arbeitet er daran, die neue Technologie unter anderem für Messungen im subatomaren Bereich einzusetzen. Der Anwendungsbereich ist jedoch viel breiter und reicht von schnellerer Computertechnik bis hin zur medizinischen Diagnostik. Krausz' Ideal der grenzüberschreitenden und friedensstiftenden Forschung wurde auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in die Tat umgesetzt. In der von ihm gegründeten Organisation "Science4People" nutzt er sein weltweites wissenschaftliches Netzwerk, um vertriebene Forscher aus der Ukraine zu unterstützen.