Universität Innsbruck: Quantentechnologien zur Realität machen

Grundlagenforschung bildet eine wichtige Basis für zukünftige Technologien

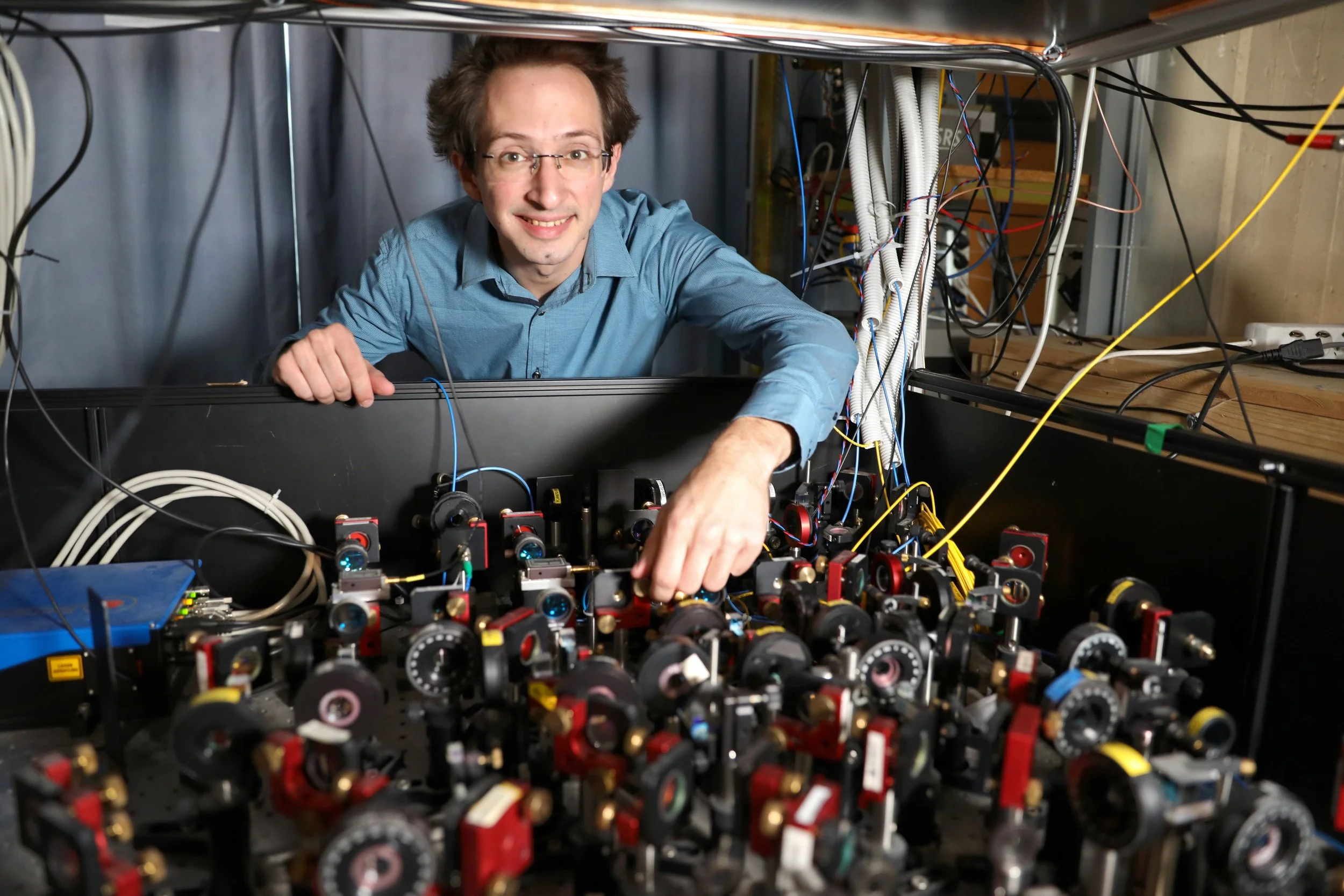

Ein Quantencomputer kann problemlos einige mathematische Probleme berechnen, die für einen klassischen Computer nur sehr schwer zu lösen sind. Die Technologie für einen Prototyp an der Universität Innsbruck wurde von den preisgekrönten Physikern Peter Zoller und Rainer Blatt zusammen mit anderen vor mehr als 25 Jahren entwickelt. Das Gerät von damals läuft noch immer in einem der vielen Labore auf dem Campus, wo die Forschung auf diesem Gebiet noch immer einen hohen Stellenwert hat. Dort steht es in der Nähe der neueren und modernsten Generationen von Quantencomputern. Sie haben die Größe eines Kleiderschranks und verbrauchen gerade mal so viel Strom wie eine Kaffeemaschine. Diese Computer brauchen keine Kühlung - im Gegensatz zu den Modellen der Konkurrenz laufen sie bei Raumtemperatur. Ihr Herzstück sind so genannte Ionenfallen: Geladene Teilchen werden in einem Vakuum gefangen und mit Lasern beschossen. Klingt spektakulär, und das ist es auch. Die Innsbrucker Forscher befassen sich nun in erster Linie mit der Vergrößerung der bereits existierenden Quantencomputer. Und warum? Um den neuen Computertyp in nützlichen Anwendungen einsetzen zu können, werden Tausende von so genannten Quantenbits, kurz Qubits, benötigt. Die heutigen Geräte verwenden jedoch nur ein paar Dutzend. "Das Ziel ist nun, mehr Rechenleistung zu erhalten", erklärt der Quantenphysiker Martin Ringbauer, einer der aufstrebenden jungen Quantenforscher am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck in der Alpenstadt Innsbruck in Westösterreich.

Martin Ringbauer arbeitet an neuen Ansätzen für die Quanteninformationsverarbeitung.

Foto: Universität Innsbruck

Wichtige Durchbrüche

Innsbrucker Forscher arbeiten nun an sehr unterschiedlichen Plattformen für Quanteninformation und Quantenkommunikation. Neben Ionenfallen verwenden sie supraleitende Qubits, in optischen Pinzetten gefangene neutrale Atome, ultrakalte Atome und Photonik, um neue Wege in der Quanteninformationsverarbeitung zu erforschen. Neben der Quanteninformation gibt es ein breites Feld weiterer Forschungsthemen in der Quantenphysik an der Universität Innsbruck. Um Quantencomputer miteinander zu verbinden, arbeiten Forscher an Schnittstellen, um Ionenfallen mit Glasfaserkabeln zu verbinden - ein wichtiger Baustein für das zukünftige Quanteninternet. Eine andere Forschergruppe beschäftigt sich mit Quantenmaterie. Ihnen ist es zum ersten Mal gelungen, drei verschiedene Arten zu kondensieren: Cäsium (2003), Strontium (2009) und Erbium (2012) - ein Weltrekord. Die hochgradig kontrollierten, ultrakalten Atome enthüllen viele bisher nicht untersuchte physikalische Phänomene. Francesca Ferlaino zum Beispiel, eine italienische Physikerin, die seit fast 20 Jahren in Innsbruck arbeitet, konnte superfeste Phasen in ultrakalten Atomen entdecken. Diese Phasen verhalten sich wie ein Festkörper und ein Suprafluid zur gleichen Zeit. In einem wichtigen Durchbruch beobachteten sie quantisierte Wirbel in einem rotierenden zweidimensionalen Superfestkörper. Dies war die lang erwartete Bestätigung eines irrotierenden superfluiden Flusses in einem Superfestkörper und ein entscheidender Schritt nach vorn bei der Untersuchung modulierter Quantenmaterie.

Die Experimentalphysikerin Francesca Ferlaino untersucht Quantenmaterie.

Foto: Martin Vandory

Hotspot der Quantenforschung

Im Herzen der Alpen arbeiten in Innsbruck theoretische Physiker und Experimentalphysiker Hand in Hand. Die große Zahl der Wissenschaftler in diesem Bereich und die Vielfalt ihrer Forschungsansätze sorgen für eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit. Ihre Arbeit profitiert auch von den vielen Gästen aus aller Welt, die Innsbruck als einen der Hotspots der Quantenforschung immer wieder gerne besuchen. In den Innsbrucker Labors gelang dem Nobelpreisträger Anton Zeilinger 1997 zum ersten Mal die Quantenteleportation eines unabhängigen Qubits. Ein Jahr später war seine Gruppe die erste, die Quantenkryptographie mit verschränkten Photonen realisierte.

Quantencomputerlabor an der Universität Innsbruck

Foto: M. R. Knabl

Österreichische Quantenwissenschaften

Das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften befindet sich auf dem Campus der Universität Innsbruck und ist ein international sichtbarer Leuchtturm der Quantenforschung. IQOQI Innsbruck und sein Schwesterinstitut in Wien widmen sich der theoretischen und experimentellen Grundlagenforschung im Bereich der Quantenwissenschaften. IQOQI Innsbruck und die Universität Innsbruck arbeiten sehr eng zusammen, indem sie Ressourcen gemeinsam nutzen und gemeinsame Initiativen und Programme durchführen. Das prominenteste Kooperationsprogramm unter der Leitung der Universität Innsbruck ist Quantum Science Austria, ein Exzellenzcluster, der vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) und den sechs beteiligten Institutionen finanziert wird. Dieses Gemeinschaftsprojekt widmet sich der Förderung der Quantenforschung und wird von seinem Forschungsdirektor Gregor Weihs, Professor für Photonik an der Universität Innsbruck, geleitet. "Unsere Mission konzentriert sich auf die Erforschung von Schlüsselfragen zur Quantennatur von Raum, Zeit und Schwerkraft, auf neue Paradigmen für die Quanteninformationswissenschaft und auf die Physik technischer Quanten-Vielteilchensysteme. Durch Teamarbeit und innovative Forschung wollen wir tiefere Einblicke in die Quantenwelt gewinnen."

Innsbruck Physiker haben mit Hilfe eines Quantencomputers die Erzeugung von Elementarteilchenpaaren aus dem Vakuum simuliert.

Foto: IQOQI/Harald Ritsch

Quanten-Technologien sind im Aufwind

Dieses inspirierende Umfeld ermutigt auch einige der Wissenschaftler, den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. In Innsbruck gibt es eine Reihe von Spin-offs, die Ideen aus der Grundlagenforschung weiter ausbauen und neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen. ParityQCzum Beispiel ist ein in Innsbruck ansässiges Unternehmen für Quantenarchitektur, das Blaupausen und ein Betriebssystem für hochskalierbare Quantencomputer entwickelt. Das neu gegründete Quantum Network Design schreibt Software, um Quantennetzwerke zu simulieren und zu betreiben, ihre Machbarkeit zu bewerten und ihre Leistung zu optimieren. Alpine Quantum TechnologiesDer weltweit führende 19-Zoll-Rack-Quantencomputer von Alpine Quantum Technologies basiert auf einer skalierbaren Trapped-Ions-Plattform - ein Konzept, das an der Universität Innsbruck entwickelt wurde.

Alpine Quantum Technologies' rackmontierter Ionenfallen-Quantenprozessor

Foto: Dieter Kühl, AQT

Fakten über die Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

Gegründet im Jahr 1669

27.000 Studenten

3.900 akademische Mitarbeiter

1.600 Verwaltungsangestellte

16 Fakultäten von Architektur bis Lehrerbildung

80 Abteilungen und 6 Forschungsinstitute

8 Forschungsbereiche, 1 Plattform, 39 Zentren und 20 Doktorandenkollegs

Mitglied des Aurora Universities Network