Quantenforschung an der TU Wien

Von schwarzen Löchern und den Grundgleichungen des Universums bis hin zu angewandter Technologie: Das Spektrum der Quantenforschung an der TU Wien ist besonders breit.

Wenn TU Wien vor über 200 Jahren gegründet wurde, hatte noch niemand etwas von Quantenphysik gehört. Die Menschen steckten noch tief im Zeitalter der klassischen Mechanik, und die Theorie der Elektrizität war eher eine Sammlung seltsamer Kuriositäten als eine echte wissenschaftliche Theorie.

Seitdem hat sich nicht nur die Physik völlig verändert, sondern natürlich auch die TU Wien. Heute ist sie Österreichs größte Forschungs- und Bildungseinrichtung auf dem Gebiet der Technik und der Naturwissenschaften, an der mehr als 4.000 Wissenschaftler an acht Fakultäten forschen und lehren. Über 26.000 Studenten werden an der TU Wien ausgebildet - unter anderem in einem eigenen Masterstudiengang "Quantum Information Science and Technology". Der Erfolg der Quantenforschung an der TU Wien spiegelt sich in zahlreichen hochkarätigen Publikationen und prestigeträchtigen internationalen Auszeichnungen wider - darunter der Nobelpreis für Physik.

Das Atominstitut (Institut für atomare und subatomare Physik) und sein Reaktor

Das Atominstitut der TU Wien, das seit 1962 einen eigenen Kernreaktor im Wiener Prater betreibt, spielt eine besonders wichtige Rolle in der Quantenforschung. Der Forschungsreaktor dient in erster Linie als Neutronenquelle. Mit den Neutronen, die er liefert, werden auch heute noch zahlreiche Experimente in verschiedenen Teildisziplinen der Physik durchgeführt - von grundlegenden Fragen der Quantentheorie bis hin zur Bestimmung des Alters historischer Artefakte.

Der TRIGA MARK II Forschungsreaktor am Atominstitut der TU Wien im Jahr 2010

Foto: TU Wien

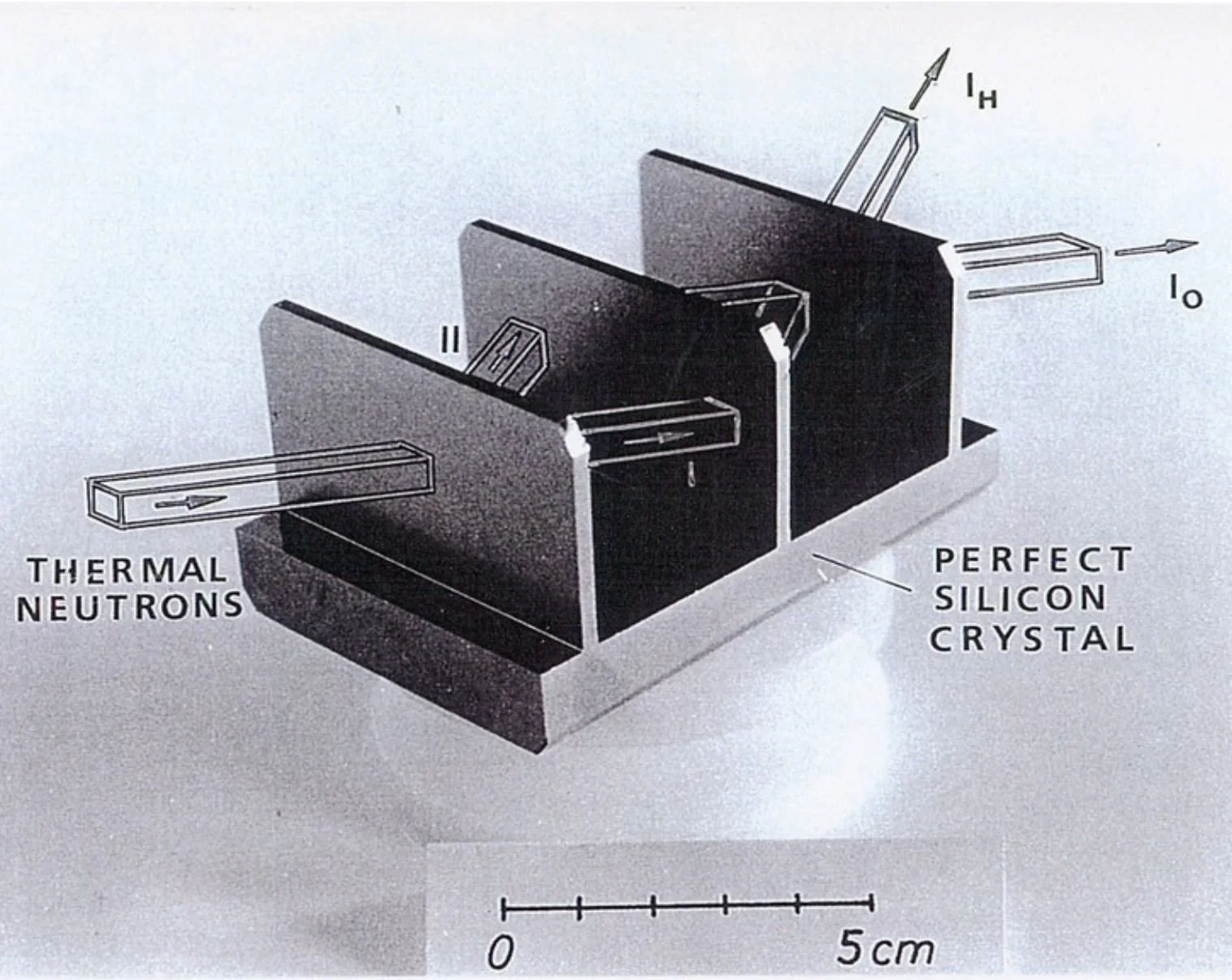

Der Reaktor im Prater hat aber auch eine besondere Bedeutung in der Geschichte der Wissenschaft. Am 11. Januar 1971 gelang es Professor Helmut Rauch in diesem Reaktor zum ersten Mal, Neutronen über zwei verschiedene, getrennte quantenphysikalische Wege an ihren Bestimmungsort zu schicken, wo sie sich wellenartig überlagerten - ein wichtiger Beweis dafür, dass auch massive Teilchen quantenphysikalische Welleneigenschaften aufweisen. Damit wurde ein völlig neues Forschungsgebiet begründet - die Materiewellen-Interferometrie.

Neutronen-Interferometer, Helmut Rauch

Foto: TU Wien

Am Atominstitut der TU Wien wird heute ein breites Spektrum an grundlegenden physikalischen Fragen untersucht. Es werden Experimente mit ultrakalten Atomwolken durchgeführt, die mit Hilfe von speziellen, an der TU Wien hergestellten Atomchips manipuliert werden können. Es werden Technologien in den Bereichen Quantenkommunikation, Quanteninformation und Quantensimulation entwickelt. In hybriden Quantensystemen werden Ansätze der Quantentechnologie auf neue Weise kombiniert; die klassische Elektronenmikroskopie wird mit modernen Methoden der Quantenmetrologie kombiniert. Es werden Präzisionsexperimente durchgeführt, um die Verbindung zwischen Quantentheorie und Schwerkraft zu untersuchen. Sie beschäftigen sich mit Teilchenphysik, Supraleitung, Strahlenschutz und vielem mehr. Dies führt zu einigen der grundlegendsten Fragen der Physik: Was ist eigentlich Zeit? Warum bewegt sie sich immer nur in eine Richtung? Wie verhält sich die Welt der kleinen Quantenteilchen zu unserer Welt der großen, alltäglichen Objekte?

Ein besonders wichtiger Durchbruch gelang 2024 im Bereich der Quantenmetrologie: Erstmals wurde ein lange gesuchter Kernzustand des Elements Thorium gefunden und für die technische Nutzung nutzbar gemacht - eine wichtige Voraussetzung für hochpräzise Messungen, mit denen beispielsweise eine Atomuhr gebaut werden kann, die die Präzision der heutigen Atomuhren deutlich übertrifft.

Ein Laserstrahl verändert den Zustand von Thoriumkernen, die in einem Kristall eingebettet sind

Foto: TU Wien

Von der Theorie zur Anwendung

Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien werden sehr unterschiedliche Bereiche der Quantentheorie untersucht. Zum einen werden die fundamentalen Wechselwirkungen erforscht - die dem Universum zugrunde liegenden Kräfte werden hier mit Methoden der Quantenfeldtheorie und der Stringtheorie untersucht. Dies ermöglicht zum Beispiel Rückschlüsse auf ultraheiße Materiezustände, wie sie unmittelbar nach dem Urknall existierten oder wie sie bei Kollisionen schwerer Teilchen am CERN beobachtet werden können. Auch die Frage, wie sich die Quantentheorie mit der Relativitätstheorie kombinieren lässt, wird untersucht - zum Beispiel, wenn es um offene Fragen zur Kosmologie und zu Schwarzen Löchern geht.

Gleichzeitig erforscht das Institut für Theoretische Physik auch die Wechselwirkung zwischen Materie und Licht - ein Thema, das die Quantentheorie seit Einsteins "Licht-Quanten-Hypothese" im Jahr 1905 geprägt hat. Heute kann man mit den Gleichungen der Quantentheorie berechnen, wie Atome auf Lichtimpulse reagieren, welche Quanteneffekte in verschiedenen Materialien auftreten können und wie optische Effekte mit elektronischen Effekten zusammenhängen.

Das Institut für Festkörperphysik verwendet auch die Grundgleichungen der Quantentheorie, um die Eigenschaften verschiedener Materialien zu berechnen. Dies erfordert oft hochkomplexe Computersimulationen, für die hochparallele Supercomputer eingesetzt werden. Es werden auch Experimente zu grundlegenden Fragen der Quantenforschung durchgeführt - zum Beispiel mit Quantenmaterialien im Mikro-Kelvin-Labor, die ihr Verhalten bei knapp unter null Kelvin dramatisch verändern.

Verdünnungskühlgerät im Wiener Mikrokelvin-Labor

Foto: TU Wien

Die Quantenforschung ist auch ein zentraler Schwerpunkt des Instituts für Angewandte Physik der TU Wien. So werden beispielsweise die Eigenschaften von Oberflächen auf atomarer Ebene untersucht, um zu entschlüsseln, welche atomaren physikalischen Effekte die Wirksamkeit von Katalysatoren beeinflussen. Das Forschungsgebiet der Oberflächenphysik spielt auch in der Kernfusionsforschung eine wichtige Rolle: In Fusionsreaktoren wie ITER in Frankreich muss man genau wissen, wie hochenergetische Quantenteilchen mit dem Material der Reaktorwand interagieren, um vorherzusagen, ob die Reaktorwand dem Teilchenbeschuss standhalten kann.

Chemie, Elektronik, Photonik - und der Nobelpreis

Natürlich ist die Quantenforschung an der TU Wien nicht ausschließlich auf den Bereich der Physik beschränkt. Die Quantentheorie ist auch in der aktuellen Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Chemie von entscheidender Bedeutung - zum Beispiel in der Materialchemie, wenn man den genauen Mechanismus chemischer Reaktionen auf verschiedenen Materialoberflächen erklären will. Oder in der theoretischen Chemie, wo neue Technologien entwickelt werden, um chemische Reaktionen durch Berechnung vorherzusagen - jetzt auch mit Methoden der künstlichen Intelligenz.

Die Quantenforschung ist auch zu einem integralen Bestandteil der Elektrotechnik geworden, wo Halbleiter-Nanostrukturen oder sogenannte "künstliche Atome" aus neuartigen zweidimensionalen Materialien entwickelt werden. Die Möglichkeiten der Quantentheorie können genutzt werden, um bestimmte elektronische Effekte zu erzeugen (z.B. im Bereich der Spintronik) und neuartige Lichtquellen zu entwickeln - z.B. maßgeschneiderte Quantenkaskadenlaser, die ganz bestimmte Wellenlängen des Lichts aussenden. Es werden neue Methoden entwickelt, um Quantensysteme gezielt zu steuern, und neue Arten von Quantensensoren ermöglichen hochpräzise Messungen.

Prof. Ferenc Krausz forschte in den 1990er Jahren am Photonics Institute und brach dabei Weltrekorde: Mit Tricks aus der Quantenphysik gelang es ihm, die kürzesten Lichtpulse der Welt zu erzeugen und damit das Verhalten von Elektronen in Atomen zu untersuchen. Für diese Arbeit, die er mit seinem Team im Photoniklabor in der Wiener Gusshausstraße durchgeführt hatte, wurde er 2023 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.