Austro-Americana-Linie

Von Hannes Richter

Von den ersten österreichischen Siedlern in Georgien bis zu den großen Einwanderungswellen im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das dominierende Transportmittel das Seeschiff. Vor allem die Dampfmaschine und die spätere Entwicklung immer größerer Ozeandampfer haben die Auswanderung von Europäern und Österreichern in großer Zahl ermöglicht.

Heute sind diese Schiffe mitunter zu mythischen und sentimentalen Zeugnissen einer vergangenen Epoche geworden, deren Bilder von noblen Ballsälen auf See über überfüllte Quartiere für die weniger Wohlhabenden bis hin zur Tragödie der Titanic reichen. Viele dieser großen Linienschiffe im Transatlantikverkehr wurden von britischen, deutschen oder holländischen Gesellschaften betrieben und beförderten im Laufe der Jahre Millionen europäischer Auswanderer in die Vereinigten Staaten und nach Kanada, darunter auch viele Österreicher. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schloss sich jedoch auch eine österreichische Reederei dem Zug von Europa nach Amerika und zurück an.

Der regelmäßige Transatlantikverkehr zwischen England und den Vereinigten Staaten wurde 1840 aufgenommen, nachdem ein Konsortium um Samuel Cunard, den Gründer der Cunard Line, den Zuschlag für einen Postvertrag erhalten hatte. Ihr erstes Schiff, die Britannia, fuhr von Liverpool über Halifax, Samuel Cunards Wahlheimat, nach Boston. Die Cunard Steamships Limited wurde schließlich zum Hauptakteur auf der Europa-Amerika-Route und übernahm im Laufe der Zeit mehrere Konkurrenten, darunter die White Star Line (der die Titanic gehörte). 1845 initiierte der Kongress der Vereinigten Staaten, unzufrieden mit der Dominanz eines britischen Unternehmens auf der transatlantischen Handelsroute, einen staatlich subventionierten Wettbewerb, aus dem die Collins Line (offiziell die New York & Liverpool United States' Mail Steamship Company) hervorging, ein Konkurrent von Cunard im transatlantischen Handel und im Passagierverkehr.

Vier neue Schiffe, die Atlantic, Arctic, Baltic und Pacific, wurden von dem berühmten Schiffskonstrukteur George Steers für die Collins Line gebaut. Diese Schiffe waren damals nicht nur doppelt so groß wie die größten Schiffe von Cunard, sondern konnten auch schneller fahren und erreichten eine Geschwindigkeit von zwölf Knoten.

Auf ihrer Jungfernfahrt von New York nach Liverpool legte die Atlantic die Strecke in 10 Tagen und 16 Stunden zurück und war damit einen halben Tag schneller als der bisherige Rekord von Cunard. Diese Schiffe verfügten auch über zusätzliche, neue Ausstattungsmerkmale, um den Komfort der Passagiere zu erhöhen, wie z. B. Dampfheizung, fließendes Wasser sowie Badezimmerkabinen oder einen Friseursalon. Obwohl die Schiffe den Cunard-Schiffen an Geschwindigkeit und Komfort überlegen waren, ging das Unternehmen 1858 in Konkurs. Es war die Zeit des Wettbewerbs auf dem Atlantik, als die europäische Auswanderung in die Vereinigten Staaten anschwoll. Die schiere Zahl der Passagiere eröffnete den Betreibern der Schiffe bald neue Geschäftsmöglichkeiten. Auch aus den Niederlanden (Holland America Line) und Deutschland (Hamburg-Amerika-Linie, die zeitweise die größte Reederei der Welt war) wurden Dienste angeboten. Der Großteil des Transatlantikverkehrs wurde von diesen großen Reedereien abgewickelt, und eine große Zahl von Auswanderern aus dem Habsburgerreich nahm ihre Dienste in Anspruch, bis ein österreichischer Akteur in den Transatlantikverkehr einstieg

Austro-Americana

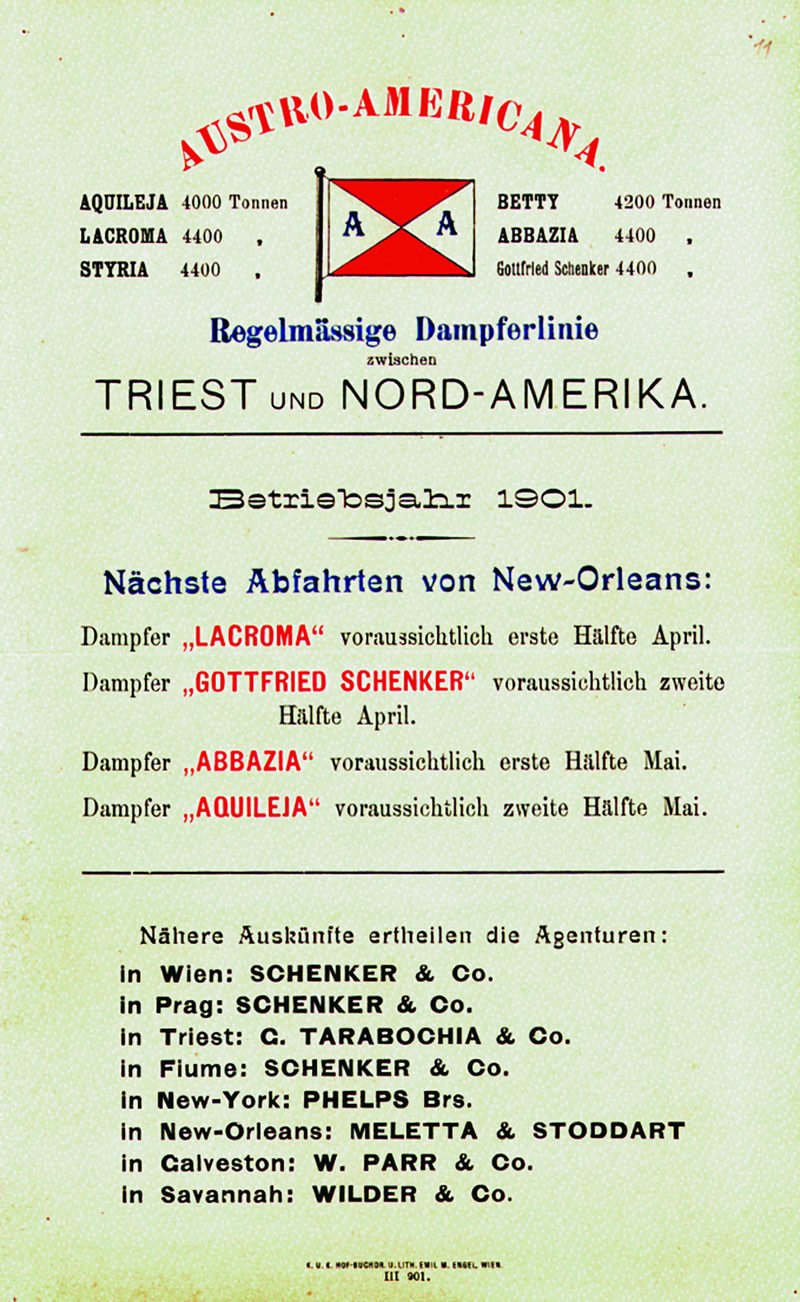

Austro-Americana war eine österreichische Schifffahrtsgesellschaft, die 1895 von dem österreichischen Spediteur Gottfried August Schenker und dem schottischen Schifffahrtskaufmann William Burell gegründet wurde, um eine Frachtlinie zwischen Österreich und Nordamerika einzurichten, die zunächst der Belieferung der österreichischen Textil- und Baumwollindustrie dienen sollte. Der Hauptsitz des Unternehmens befand sich in der Hafenstadt Triest in Italien, die damals von Österreich-Ungarn regiert wurde. Sie war auch als Unione Austriaca di Navigazione, Unione Austriaca und später als Cosulich-Linie bekannt, wird aber meist als Austro-Americana bezeichnet. Zunächst betrieb sie vier in England erworbene Schiffe, die hauptsächlich von und nach den Häfen Mobile, Brunswick, Charleston, Wilmington und Newport News fuhren. Zusätzliche Routen bedienten schließlich auch Südamerika und New Orleans sowie andere Häfen je nach Nachfrage.

Die Geschäfte liefen gut, und zwischen 1897 und 1898 wurden insgesamt sieben weitere gebrauchte Schiffe gekauft, um die Nachfrage zu befriedigen, bis die Wirtschaftskrise in den Jahren 1901 und 1902 das Unternehmen zwang, einen Teil der Schiffe wieder zu verkaufen. Im Jahr 1902 verließ der Mitbegründer William Burell das Unternehmen und verkaufte seine Anteile an die Brüder Cosulich, die ebenfalls eine Reederei mit insgesamt 14 Schiffen betrieben. Diese wurden in die Austro-Americana eingegliedert, und das Unternehmen wurde 1903 in Vereinigte österreichische Schiffahrtsgesellschaften der Austro-Americana und der Gebrüder Cosulich umbenannt. Die Gesellschaft betrieb nun insgesamt 19 Schiffe. Im Jahr 1904 beschloss die Austro-Americana, Passagierdienste in die Vereinigten Staaten anzubieten, um sich einen Anteil am zunehmend lukrativen Auswanderermarkt zu sichern, der nun mit großen Anbietern wie Cunard, der Hamburg-Amerika-Linie oder dem Norddeutschen Lloyd konkurrierte.

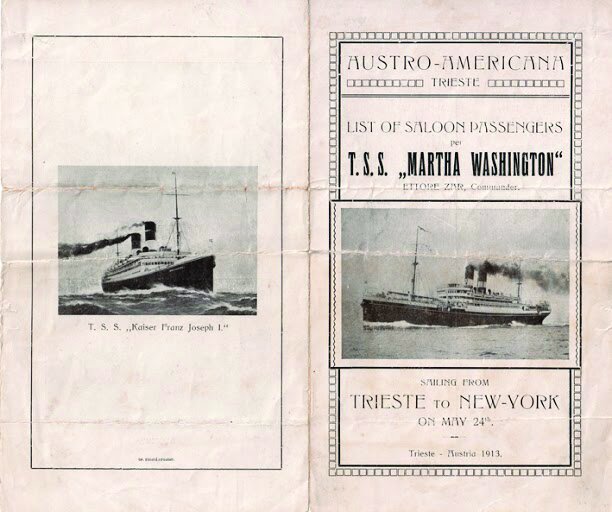

Postkarte mit Werbung für Kaiser Franz Josef I.

Zur gleichen Zeit hatte Cunard bereits eine Vereinbarung mit der ungarischen Regierung getroffen, um diese Auswanderer zu befördern. Die Entscheidung der Austro-Americana, einen Passagierdienst anzubieten, kann auch als Reaktion auf dieses Abkommen gesehen werden; die anfängliche Besorgnis bezog sich auf die Befürchtung eines möglichen Verlustes des Frachtdienstes an Cunard als Nebeneffekt. So verließ der erste "Emigrant Service" der Austro-Americana, die Gerty, am 9. Juni 1904 Triest in Richtung New York City mit 316 Passagieren an Bord und Zwischenstopps in Messina, Neapel und Palermo auf dem Weg. Um mit der oben erwähnten Konkurrenz mithalten zu können, erhielt die Austro-Americana staatliche Subventionen.

Es folgte eine massive Expansion: Bis 1912 hatte sich das Frachtaufkommen vervierfacht und die Zahl der Passagiere stieg von 4.224 pro Jahr im Jahr 1904 auf 10.134 im Jahr 1912. Mittlerweile hatte die Austro-Americana auch die Rechte zur Beförderung italienischer Passagiere aus Neapel und Palermo erworben. Der Passagierverkehr nach Amerika war so gefragt, dass die Gesellschaft 1905 in ihrem Heimathafen Triest eigene Unterkünfte für Auswanderer errichtete, die auf die Überfahrt warteten, und 1907 begann die Gesellschaft, auch Dienste nach Südamerika anzubieten. Die Austro-Americana betrieb insgesamt 28 Schiffe, die von der Ellis Island Foundation mit ihren Passagierlisten erfasst sind. Ihr größtes Schiff, die Kaiser Franz Josef I, wurde 1912 fertiggestellt und bediente Ziele in Südamerika sowie New York City.

Das Schiff hatte eine Kapazität von 1905 Passagieren (125 in der ersten Klasse, 550 in der zweiten Klasse und 1230 in der dritten Klasse) und sollte bis 1919 unter diesem Namen fahren. Während die Passagiere der ersten Klasse mit großem Komfort in luxuriös ausgestatteten Kabinen und Salons reisen konnten, kann man davon ausgehen, dass die Bedingungen für die mehr als tausend Männer und Frauen in der dritten Klasse deutlich weniger nobel waren. Wie die New York Times berichtete, hatte das Schiff 1913 auf dem Weg in die Vereinigten Staaten eine recht unangenehme Begegnung mit einem Wal:

Das österreichisch-amerikanische Linienschiff "Kaiser Franz Josef" lief gestern in den Hafen ein, mit einer großen Anzahl von Passagieren, viel Fracht und einer Geschichte über einen Wal von großen Ausmaßen, der versuchte, den Boden des großen Schiffes zu durchstoßen und bei dem Versuch starb.

Die Kaiser Franz Josef wurde so stark erschüttert, dass der Kapitän, alle seine Unteroffiziere, die Hälfte der Besatzung und zahlreiche Passagiere voller Angst an Deck eilten. Erst als der tote Körper des riesigen Säugetiers nach Luv weggetrieben war, wussten der Kapitän und seine Männer, was unter ihnen gewesen war."

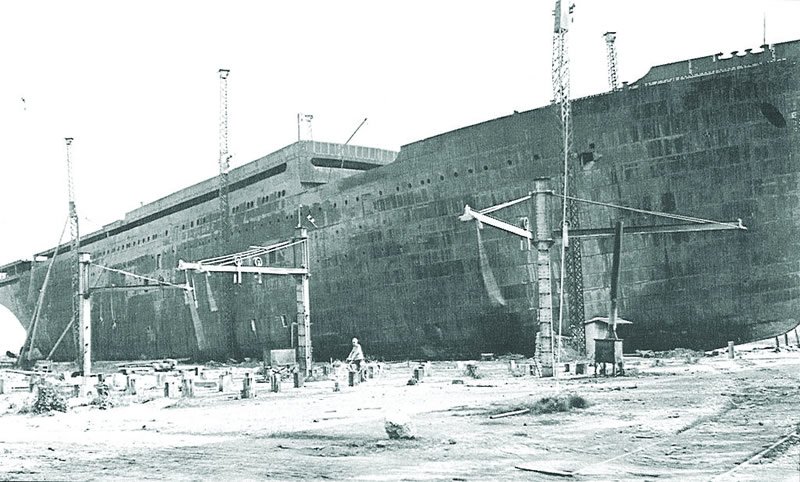

Es scheint bemerkenswert, dass einige Schätzungen den Ort dieses Ereignisses ungefähr an der Stelle des Untergangs der Titanic verorten, die 1912 untergegangen ist. Der Bau eines noch größeren Liniendampfers für Austro-Americana, der Kaiserin Elisabeth, wurde aufgrund von Komplikationen infolge des Ersten Weltkriegs nie vollendet; sie wäre das größte jemals gebaute österreichische Schiff gewesen.

Die Austro-Americana war weiterhin erfolgreich; 1913, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, transportierte das Unternehmen 95 % der Waren zwischen Österreich-Ungarn und Südamerika. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zeichnete sich das Ende der Austro-Americana in ihrer ursprünglichen Form ab: Die Schiffe wurden entweder von feindlichen Nationen beschlagnahmt oder beschossen oder für die österreichische Marine in Dienst gestellt.

Verengung der Kaiserin Elisabeth

Nach dem Krieg, im Jahr 1918, blieben nur noch zehn Schiffe übrig, und da der Heimathafen Triest unter italienische Kontrolle geriet, wurde das Unternehmen von der Familie Cosulich übernommen und fortan als Cosulich-Linie betrieben, und der Dienst nach Amerika wurde schließlich wieder aufgenommen. Die Kaiser Franz Josef I, die 1919 in Presidente Wilson umbenannt wurde, setzte ihren Dienst fort und fuhr am 5. Mai 1919 erneut von Genua nach New York, wobei sie hauptsächlich heimkehrende US-Soldaten beförderte. Später wurde sie an den Lloyd Triestino übergeben, der sie 1930 in Gange umbenannte. 1936 ging sie in den Besitz der Adriatica Line über und wurde erneut in Marco Polo umbenannt. Der Dienst der Kaiser Franz Josef endete schließlich, als sie am 12. Mai 1944 von der deutschen Wehrmacht in La Spezia versenkt wurde. In den Jahren 1949/50 wurde sie wieder flott gemacht und abgewrackt.

Das Zeitalter des Düsenflugzeugs bedeutete schließlich den Untergang der großen Ozeanriesen, aber viele Aspekte dieser Ära sind auch heute noch zu finden. Der Name des Mitbegründers der Austro-Americana, Gottfried Schenker, lebt heute in der Schenker AG fort, einem führenden Schifffahrts- und Logistikunternehmen und Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG. Die Cunard Line ist heute im Besitz der Carnival Corporation. Nachdem das Unternehmen 1970 den Liniendienst einstellen musste, konzentrierte es sich auf das Kreuzfahrtgeschäft. Im Jahr 2004 nahm Cunard jedoch den Betrieb der Queen Mary 2, eines echten Ozeandampfers und des ersten Neubaus des Unternehmens seit 28 Jahren, zwischen New York und Southampton auf.